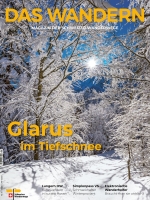

Zu den Steinklopfern ob Alpnach

Von Alpnach fährt nicht nur die Zahnradbahn auf den Pilatus. Das Obwaldner Dorf ist auch bekannt für seinen Militärflugplatz und den Guber-Steinbruch. Auf einer Rundwanderung wirft man einen Blick auf beide Anlagen. Dazwischen gibt es viel Natur und ein bisschen Italianità. Vom Bahnhof Alpnach Dorf führt der Weg zunächst unter den Schienen und der Autostrasse hindurch und dann dem Flugplatz entlang. Der Militärflugplatz wurde während des Zweiten Weltkriegs ausgebaut und dient heute noch als Helikopterbasis. Bald geht es zurück auf die andere Seite der Autostrasse und der Grossen Schlieren folgend bergauf in Richtung Guber. Auf halber Strecke überquert der Weg das Flüsschen über eine Betonbrücke. Der Geissfusssteg scheint auf den ersten Blick unscheinbar, ist aber tatsächlich einer der letzten Zeugen der sogenannten Melan-Bauweise. Dabei wurden in der Frühzeit des Betonbaus genietete Stahlträger mit Beton ummantelt. Über die Wiesen geht es nun immer steiler hinauf bis nahe an den Steinbruch heran. Hier ist das unablässige Klopfen und Fräsen schon gut zu hören. Rund 30 000 Tonnen grauer Quarzsandstein werden hier jährlich verarbeitet. Ein weisser Wegweiser zeigt die Richtung zum öffentlichen Guber-Grillplatz, von wo sich ein direkter Blick auf die Anlagen des Steinbruchs bietet. Wird in der Schweiz eine Altstadtgasse oder ein Platz neu gepflästert, stammen die Steine meist aus Alpnach. Via den Sentiero dei Cavatori, den ehemaligen Arbeitsweg der italienischen Gastarbeiter, führt die Wanderung zunächst steil durch den Wald, später flacher der Grossen Schlieren entlang nach Schoried. In Erinnerung an die italienischen Steinklopfer haben Nachkommen 2003 mitten im Wald die Piazzetta degli Emigranti gebaut, einen grossen Rastplatz mit Unterstand, Brunnen und Grillplatz. Von Schoried führt schliesslich ein schöner Hohlweg zurück nach Alpnach Dorf.

Nähert man sich auf dem Wanderweg von Alpnach Dorf langsam dem Guber-Steinbruch, hört man bald das unablässige helle Klopfen: Pling, pling, pling, tönt es durch den Wald. Metall schlägt auf Metall, Hammer auf Meissel. Dazwischen das schrille Kreischen der Steinsägen und das dumpfe Rumpeln der Bagger und Lastwagen. Das Klopfen hört nicht auf, von morgens um 6 Uhr bis abends um 18 Uhr, sechs Tage die Woche, solange genügend Kraft in den Armen der portugiesischen Arbeiter ist und solange sie genügend Licht für ihr Handwerk haben.

Steine für die Schweiz

Seit 120 Jahren wird auf dem Guber oberhalb von Alpnach grauer Quarzsandstein abgebaut. Seine Druckfestigkeit und seine Wetterbeständigkeit sind ausserordentlich. Eine Spezialität des Werks sind seit jeher Pflastersteine. Wird heute in einer Schweizer Altstadt eine Gasse oder ein Platz saniert, stammen die Steine fast immer aus Obwalden. Ob im nahen Stans oder im fernen Genf, ob in Luzern, Altdorf, Chur, St. Gallen, Basel, Bern, Freiburg oder St. Moritz, vor allem wenn die Denkmalpflege ein Wörtchen mitredet, kommt der Stein zum Zuge. «Guber ist heute mehr als ein Steinbruch, Guber ist ein Kulturgut», erklärt Christian Joller, technischer Leiter der Guber Natursteine AG.

Zwar wären Steine aus China trotz des langen Transportwegs oft günstiger, sie sind hierzulande allerdings vor allem in den rot-grün regierten Städten verpönt und oft auch qualitativ nicht gleichwertig. Bei Bedarf liefert Guber handbehauene Pflastersteine mit einer Oberflächentoleranz von maximal drei Millimetern. Damit können Wege behindertengerecht gepflästert werden.

Arbeit mit Aussicht

Obschon sicher jeder und jede schon einmal über Guber-Steine gewandert ist, weiss kaum jemand um die Arbeit, die dahintersteckt. Mit dem Geländewagen geht es die 33 Prozent steile Schotterstrasse hinauf zum Abbaugebiet. Weit oben, mit prächtiger Aussicht auf Pilatus, Vierwaldstättersee und Stanserhorn, brechen monströse Bagger Schicht für Schicht aus dem Berg und verladen sie auf riesige Kippfahrzeuge. Im Winter kommt hier vier Monate lang kein Sonnenstrahl hin, im Sommer wird es dafür schier unerträglich heiss. Unten auf dem Werksgelände werden die tonnenschweren Brocken dann zuerst grob gespalten und zu den sogenannten Richterhäusern gefahren.

6 Besonders grosse Blöcke werden mit Diamantseilsägen sauber zugeschnitten. 7 Ohrenbetäubend: Mit einer Blattfräse wird ein Granitblock zersägt. 8 Ein Arbeiter setzt Eisennägel, um den grossen Granitblock zu spalten. 9 Wünscht ein Kunde gespaltene Oberflächen, wird der Stein nach uraltem Handwerk geteilt. 10 Trotz grossen Maschinen bleibt vieles Handarbeit. 11 Rund 30 000 Tonnen grauer Quarzsandstein werden im Steinbruch jährlich verarbeitet.

Diese ähneln stark einer amerikanischen Westernkulisse, doch hier wird weder Bourbon getrunken, noch werden Revolverduelle ausgetragen. Durch einen eisernen Trichter schüttet ein Radlader drei bis vier Tonnen Rohlinge ins Richterhaus. Unter der Flagge Portugals und zu stampfender Technomusik bringt der Maschinist mit der Spaltmaschine und 250 Tonnen Druck die künftigen Pflastersteine dann auf die ungefähre Grösse.

Danach beginnt die Handarbeit: Bewehrt mit Staubschutzmaske und Schutzbrille nimmt der Richter einen Stein nach dem anderen in die Hand, schlägt mit Hammer und Spitzeisen hier ein Stück ab, macht dort eine Kante gerade, bis der Stein den vorgegebenen Massen entspricht. Messgeräte verwendet niemand. Am Schluss ist immer noch jeder Stein ein Unikat und erfüllt trotzdem strenge Normen. «Ein guter Richter arbeitet nicht mit Kraft, sondern mit Geschick und gutem Auge», sagt Christian Joller. Das Weidenholz für ihre Hammerstiele holen einige Arbeiter aus dem nahen Wald, weil es gut federt. Die Meissel werden täglich in der werkseigenen Schmiede geschärft.

Den Griechen war es zu kalt

In den elf Richterhäusern arbeiten ausschliesslich Portugiesen – alle im Akkord. Früher waren sie neun Monate hier und kehrten dann für drei Monate in die Heimat zurück. Heute läuft der Betrieb das ganze Jahr über, ausser das Thermometer fällt unter minus 20 Grad und die Bise weht durch die offenen Richterhäuser. «Dann müssen wir sie nach Hause schicken», sagt Joller.

Die Firma hatte auch schon Griechen angestellt, diese waren allerdings nach einem Winter wieder weg, weil es ihnen zu kalt war. Bezahlt werden die Arbeiter nach Tonnagen. «Ein Akkordant kann bis zu 8000 Franken im Monat verdienen und gemäss Gesamtarbeitsvertrag mit 60 Jahren in Pension gehen», sagt Joller. Die Qualität muss aber stimmen. Weichen die Steine auch nur wenig von der Toleranz ab, gibt es kein Geld.

Ausgeliefert werden die fertigen Pflastersteine in den grossen, weissen Guber-Säcken, sogenannten Big Bags, die man von vielen Baustellen in den Altstädten der Schweiz her kennt. Der Transport der schweren Last war für den Steinbruch seit jeher eine Herausforderung. Heute transportieren Lastwagen die Big Bags ab. Eine richtige Strasse führt aber erst seit 1988 hier hinauf. Vorher existierte eine Transportseilbahn, zunächst nur bis zur Steinweid oberhalb von Schoried, wo die Steine auf Pferdefuhrwerke umgeladen worden sind. 1926 wurde dann eine 3,7 Kilometer lange Seilbahn mit 17 bis zu 38 Meter hohen Stützen bis zum Bahnhof in Alpnach gebaut.

Platz für Amphibien

Auf der Rundwanderung von Alpnach Dorf zum Guber-Steinbruch und zurück lohnt sich ein kleiner Abstecher zum Grillplatz Guberweid. Von hier hat man einen guten Blick auf das Werksgelände und das Ausbildungszentrum des Verbands Schweizerischer Pflästerermeister. Zudem liegt er direkt an einem Biotop, das Teil der Umweltschutzmassnahmen der Firma ist. Die alten Abbaugebiete wurden renaturiert, sodass sie heute zu den Amphibienlaichgebieten von nationaler Bedeutung gehören. Hier leben Gelbbauchunken und Feuersalamander.

In den letzten 120 Jahren wurden auf dem Guber viele tausend Kubikmeter Stein ausgebrochen. Dank langfristiger Planung ist der Abbau noch für die nächsten 50 Jahre gesichert. Begonnen hatte alles im Jahr 1904, als Giovanni Toneatti und Jacques Hösli die Qualität des Guber-Steins entdeckten. Der eingewanderte Italiener Toneatti hatte vorher schon beim Bau des Gotthardtunnels geholfen und gründete später eine eigene Baufirma.

In den ersten Jahrzehnten arbeiteten fast nur Norditaliener im Steinbruch. In der Blütezeit fanden hier bis zu 200 Personen ein Auskommen. Die Italiener prägten das Leben in der Region stark. Ihnen wurden eigene Unterkünfte gebaut, die liebevoll Guberdörfli genannt wurden, aber wenig mehr als einfache Baracken waren. Sie betrieben eine Kantine, in der sonntags auch gerne Einheimische einkehrten. Die meisten Italiener wohnten im Alpnacher Ortsteil Schoried, frequentierten dort die Restaurants, den Laden und die Kirche und gründeten einen eigenen Theaterclub. Ausser der Kapelle existiert heute nichts mehr davon.

Fast wie im Tessin

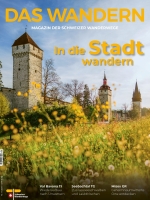

Nachkommen der damaligen Gastarbeiter wohnen aber immer noch in Alpnach. Einige sind im Verein Amici di Guber aktiv und sorgen dafür, dass die alten Zeiten nicht ganz in Vergessenheit geraten. Auf der Wanderung vom Steinbruch zurück ins Dorf kann man ihre Arbeit bewundern: Ein schöner Weg mit Stufen und Platten aus Guber-Stein führt steil hinunter durch den Wald. Er erinnert fast ein bisschen an die alten Tal- und Alpwege im Tessin. Früher sind die italienischen Arbeiter hier hinauf zum Steinbruch gelaufen. 2003 haben die Amici di Guber den Sentiero dei Cavatori, den Steinbrecherweg, wieder freigelegt und beschildert.

Auf halber Strecke, wo einst die ersten Baracken standen, haben sie zudem mitten im Wald einen schönen Grill- und Rastplatz gebaut. Die Piazzetta degli Emigranti, der Platz der Auswanderer, ist mit Tischen und Bänken, einem geräumigen Unterstand und einem Brunnen ausgestattet. In der Ferne lässt sich das helle Klopfen der Steinhauer erahnen. Hier lässt sich hervorragend in alten Zeiten schwelgen.

Tipp

Ab den Dreissigerjahren begann der Beton den Naturstein immer mehr zu verdrängen. In Alpnach hat der Steinbruch überlebt, einen Zeugen aus der Frühzeit des Betonbaus gibt es hier aber auch: den Geissfusssteg. Auf halbem Weg zwischen Alpnach und dem Guber-Steinbruch führt er über die Grosse Schlieren. Er ist einer der letzten noch existierenden Brücken, die in der sogenannten Melan-Bauweise erstellt wurden. Dabei wurden genietete Stahlträger mit Beton ummantelt, womit eine besonders schlanke Konstruktion erreicht wurde.